|

|

|

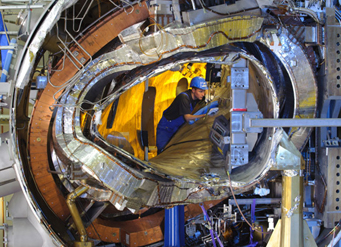

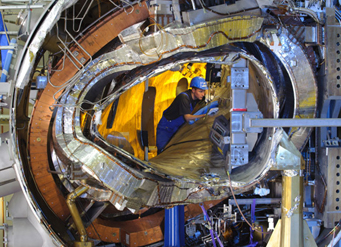

| Wie aus der Schrottpresse: So sieht

der Torus des 2014 fertiggestellten "Stellarators" Wendelstein 7-X aus,

in dem das Plasma von Magnetfeldern in der Schwebe gehalten wird. Die

gequetschte Form ist das Ergebnis ausgefeilter Berechnungen zur Erzeugung

eines besonders stabilen und wärmeisolierenden magnetischen Käfigs.

|

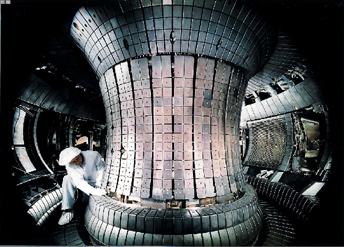

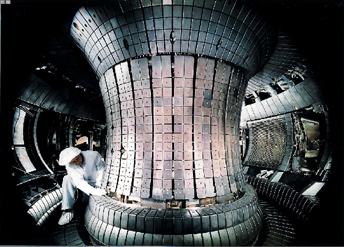

Schön symmetrisch: Beim konkurrierenden

Prinzip des "Tokamak" ist die Bauweise einfacher. Ein großer Nachteil

gegenüber dem "Stellarator" ist aber die Instabilität des Plasmas,

die nur einen pulsierenden Betrieb ermöglicht. Das Foto zeigt den

ASDEX Upgrade, den das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Garching

seit 1991 betreibt. |

| |

Fotos (2): IPP |

Bundesregierung will Fusions-Forschung mit über zwei Milliarden Euro fördern

Die Bundesregierung beschloss am 1. Oktober einen "Aktionsplan",

um die Fusionsforschung stärker als bisher zu fördern. Unter dem Titel "Deutschland

auf dem Weg zum Fusionskraftwerk" (PDF) kündigte sie an, für diesen Zweck bis 2028 insgesamt

mehr als zwei Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen. Damit will sie die Inbetriebnahme

des "ersten Fusionsreaktors der Welt in Deutschland" vorantreiben,

wie sie im Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD etwas voreilig zum Ziel

einer Regierung erklärt wurde, die spätestens Anfang 2029 wieder abtreten muss

(250403). Die Realisierung einer für die

Stromerzeugung verwertbaren Kernfusion ist jedenfalls weltweit nicht vor Mitte

des Jahrhunderts zu erwarten, wie die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften

festgestellt hat (241206). Schon aus diesem

Grund wird die Kernfusion deshalb auch keinen Beitrag zur Erreichung der bis

dahin gesteckten Klimaziele leisten können (PDF).

Der "erste Fusionsreaktor der Welt in Deutschland" war von Anfang

an vor allem ein politischer Formelkompromiss

Bei diesem Punkt des Koalitionsvertrags handelte es sich von Anfang an weniger

um ein reales Ziel als um einen politischen Formelkompromiss: Den Unionsparteien

wurde es so gesichtswahrend ermöglicht, mit einem Bekenntnis zur relativ "sauberen"

und von der Realisierung noch weit entfernten Stromerzeugung mittels Kernfusion

in plakativer Weise an der "Option Kernenergie" festzuhalten (250801).

Als Gegenleistung mussten die Unionsparteien von ihren früheren Forderungen

nach einer Verlängerung oder gar Neubelebung der konventionellen Kernenergie

abrücken. Sonst wäre die SPD nicht zu einer gemeinsamen Regierung bereit gewesen.

Im Koalitionsvertrag werden deshalb die auf Kernspaltung basierenden und inzwischen

allesamt stillgelegten Kernkraftwerke mit keinem Wort erwähnt.

Höhe der bisherigen Förderung steigt ungefähr um das Dreifache

Die im Koalitionsvertrag vorgesehene Stromerzeugung mit Wärme aus Kernfusion

steht also zumindest die nächsten zwei Jahrzehnte gar nicht zur Verfügung. Auch

nach dem Ende der jetzigen Regierung werden mindestens noch drei bis vier Legislaturperioden

vergehen, bevor Fusionskraftwerke technisch realisierbar wären und praktische

Bedeutung erlangen könnten. Das setzt Union und SPD unter Druck, durch eine

Aufstockung der finanziellen Mittel für die einschlägige Forschung zumindest

den Anschein zu erwecken, als ob es auch schneller gehen könnte. Die mehr als

zwei Milliarden Euro, die sie jetzt im Rahmen der vierjährigen Legislaturperiode

zur Verfügung stellen wollen, entsprechen pro Jahr über 500 Millionen Euro und

mehr als dem Dreifachen der bisherigen Förderung, die vom Bundesforschungsministerium

zuletzt mit ungefähr 150 Millionen Euro beziffert wurde.

Denn es ist keineswegs so, dass die Forschung zur Kernfusion bisher leichtsinnigerweise

vernachlässigt worden wäre. Der jetzt von der schwarz-roten Bundesregierung

beschlossene "Aktionsplan" knüpft sogar direkt an ein ganz ähnliches Projekt

an, das die Ampel-Regierung aus SPD, Grünen und FDP im März 2024 unter dem Titel

"Förderprogramm Fusion 2040 – Forschung auf dem Weg zum Fusionskraftwerk"

vorgelegt hat (PDF).

Was sich ändert, ist lediglich die Höhe der Gelder, mit denen die Lobby der

Fusionsbranche künftig rechnen kann.

Nutznießer sind vor allem vier Unternehmen, die auf jeweils unterschiedliche

Weise die Kernfusion herbeiführen wollen

Nutznießer der erhöhten Geldflüsse sind vier Unternehmen bzw. Lobbyverbände,

die auf jeweils unterschiedliche Weise die noch immer ungelösten technischen

Probleme der Kernfusion in den Griff zu bekommen versuchen. Denn bisher gibt

es trotz jahrzehntelanger Bemühungen und einer ganzen Anzahl von Versuchsanlagen

weltweit keinen einzigen Forschungsreaktor, der dauerhaft mehr Energie erzeugen

kann als er selber verbraucht. Diese vier Unternehmen sind alle zwischen 2019

und 2023 entstanden und im Lobbyregister des Bundestags verzeichnet. Sie sind

nicht nur in Deutschland aktiv, sondern kooperieren international, vor allem

mit Partnern in den USA. Zugleich verfügen sie aber nur über geringes Eigenkapital

und so gut wie keine Einnahmen aus dem laufenden Geschäft, weshalb sie auf Zuwendungen

des Staats, ihrer Gesellschafter oder anderer Gönner so existentiell angewiesen

sind wie Fische auf das Wasser.

Gauss Fusion GmbH

Dieses Unternehmen wurden im Juni 2022 von privaten Industrieunternehmen

aus Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien gegründet und arbeitet mit

führenden Forschungseinrichtungen zusammen. Dazu gehören CERN, das Max-Planck-Institut

für Plasmaphysik (IPP), das Karlsruher Institut für Technologie (KIT), ENEA

und die TU Eindhoven. Der Firmenname wurde offenbar von der älteren Maßeinheit

für die magnetische Flussdichte abgeleitet, an deren Stelle inzwischen "Tesla"

getreten ist. Die falsche Schreibweise "Gauss" statt "Gauß" ist dabei nicht

der neuen Rechtschreibung geschuldet, sondern kam wohl mit Rücksicht auf die

internationalen Partner zustande. Das Unternehmen verfügt laut Handelsregister

über ein Eigenkapital von 2 Millionen Euro und ist damit weit besser ausgestattet

als seine drei Konkurrenten. Am 9. Oktober hat die Gauss Fusion GmbH einen

Kosten- und Zeitplanrahmen für ein erstes kommerzielles Fusionskraftwerk namens

GIGA vorgelegt, in dem sie die Kosten dieses Projekts mit 15 bis 18 Milliarden

Euro veranschlagt.

Proxima Fusion GmbH

Diese Firma wurde ebenfalls

von Mitarbeitern des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik initiiert und im

März 2023 in München ins Handelsregister eingetragen.

Im

Unterschied zur Gauss Fusion GmbH beabsichtigt sie aber nicht die Weiterentwicklung

des "Tokamak", sondern will auf Basis des "Stellarators" einen funktionstüchtigen

Fusionsreaktor entwickeln. Inzwischen

hat sie ihr Stammkapital

von zunächst nur 20.000 Euro auf 63.218 Euro erhöht. Wie

sie am 9. Oktober mitteilte, hat sie außerdem insgesamt 200 Millionen Euro

für die Entwicklung eines kommerziellen Fusionskraftwerks bis

2030 eingesammelt, das mit

"QI-HTS-Stellaratoren" genügend Wärme zur

Stromerzeugung liefern soll. An diesem Ziel arbeite ein

Team aus Wissenschaftlern und Ingenieuren von führenden Unternehmen und Institutionen

wie dem IPP, dem MIT, Harvard, SpaceX, Tesla und McLaren, das inzwischen auf

rund hundert Mitarbeiter angewachsen sei.

Marvel Fusion GmbH

Dieses Unternehmen wurde im

Juli 2019 gegründet und hat seinen

Sitz ebenfalls in München. Es verfolgt einen speziellen

Ansatz, indem es als Brennstoff nicht Deuterium-Tritium

verwendet, sondern Bor-Protonen, wobei die Fusion

durch hochintensive Laser angestoßen wird. Es

handelt sich um einen Zusammenschluss von Wissenschaftlern der Ludwig-Maximilians-Universität

München (LMU), der Extreme Light Infrastructure for Nuclear Physics (ELI-NP),

der Stanford University und des Massachusetts Institute of Technology (MIT),

die gemeinsam dieses Fusionskonzept verwirklichen wollen. Die Marvel Fusion

GmbH kann sich dabei auf über 385 Millionen Euro an Zuwendungen von öffentlichen

und privaten Geldgebern stützen. Eine zwischen ihr und der Ludwig-Maximilians-Universität

geschlossene Kooperationsvereinbarung wird vom Land Bayern mit 2,5 Millionen

Euro unterstützt. Das Eigenkapital des Unternehmens beträgt laut Handelsregister

132.780 Euro.

Focused Energy GmbH

Die Focused Energy GmbH wurde im August 2021 in Darmstadt ins Handelsregister

eingetragen. Als Eigenkapital werden bis heute nur 25.000 Euro angegeben.

Zweiter Firmensitz ist Redwood City im US-Staat Kalifornien. Es handelt sich

um ein Technologie-Spin-off der Universität Darmstadt, das mit dem US-Unternehmen

National Energetics (Texas) kooperiert. Focused Energy verfolgt wie Marvel

Fusion das Konzept einer Laser-gesteuerten Fusion, verwendet dabei jedoch

den konventionelleren Deuterium-Tritium-Ansatz der National Ignition Facility

(NIF). Finanziell unterstützt wurde das Unternehmen unter anderem durch die

deutsche Bundesagentur für disruptive Innovation, die ihm den mit 50 Millionen

Dollar dotierten SPRIN-D-Preis verlieh. Laut seiner jüngsten Selbstdarstellung

"beschäftigt das weltweit führende Laserfusionsunternehmen die rund 100 besten

Köpfe einschlägiger Forschungsinstitute und Universitäten in Europa und den

USA".

Proxima, Marvel und Focused Energy verlangten "mindestens 3 Milliarden

Euro bis 2029"

Eine Woche vor dem angekündigten Kabinettsbeschluss über den "Aktionsplan"

zur Förderung der Kernfusion veröffentlichten drei dieser vier Unternehmen –

Proxima, Marvel und Focused Energy – einen Appell an die Bundesregierung, in

dem sie eine "staatliche Anschubfinanzierung von mindestens 3 Milliarden

Euro bis 2029" für das von ihnen betriebene Geschäft verlangten. Nur so

könnten sie "privates Kapital in großem Umfang mobilisieren und den Weg

zum ersten Fusionskraftwerk in Deutschland ebnen".

Die Gauss Fusion GmbH bezifferte die Kosten ihres Projekts mit 15

bis 18 Milliarden Euro

Die Gauss Fusion GmbH beteiligte sich

nicht an diesem Appell. Stattdessen präsentierte sie eine Woche nach dem Kabinettsbeschluss

ihren Entwurf für die Entwicklung eines Fusionskraftwerks, dessen Realisierung

bis Mitte der vierziger Jahre möglich sein soll und dann 15 bis 18 Milliarden

Euro kosten würde. Diese Summe wäre tatsächlich GIGA, wie der verheißungsvolle

Name des Projekts lauten soll. Und da der Preisstand des Jahres 2025 zugrunde

gelegt wurde, dürfte sie sich bis Mitte der vierziger Jahre schon inflationsbedingt

noch stark erhöhen.

Die Leistung des geplanten Fusionskraftwerks

GIGA wurde nicht genannt. Sie dürfte sich aber bestenfalls im üblichen Bereich

konventioneller Kernkraftwerke bewegen, die deutlich weniger kosten. Sogar der

finanziell völlig entgleiste KKW-Neubau Olkiluoto 3 in Finnland war trotz einer

fast dreifachen Kostenüberschreitung um 4 bis 7 Milliarden Euro billiger.

Das erste Fusionskraftwerk wäre von einer geradezu erdrückenden Unwirtschaftlichkeit

Auch ohne Kostenüberschreitungen sind konventionelle

Kernkraftwerke schon jetzt viel zu teuer, um mit dem Strom aus erneuerbaren

Energien konkurrieren zu können. So hat Frankreichs EDF die Baukosten für weitere

Kernkraftwerke vom Typ EPR auf mindestens 8,4 Milliarden Euro nach oben korrigiert,

nachdem beim ersten inländischen EPR in Flamanville die ursprünglich veranschlagten

3,4 Milliarden auf über 19 Milliarden explodiert sind. Da für das GIGA-Fusionskraftwerk

die Baukosten sogar doppelt so hoch veranschlagt werden, ergäbe sich somit für

Kraftwerke, die mit Wärme aus Kernfusion betrieben werden, eine geradezu erdrückende

Unwirtschaftlichkeit.

Links (intern)

- Wie die Kernfusion in den Koalitionsvertrag gelangte (250801)

- Mit "Kernenergie light" kommt die CDU sowohl der SPD als auch der CSU entgegen (250403)

- Auf die "Option Kernkraft" will die CDU nicht verzichten (250202)

- Kernfusion kann frühestens nach 2045 nennenswert zur Stromversorgung beitragen

(241206)

Links (extern, ohne Gewähr)

- PDF ESYS-Schriftenreihe "Kurz erklärt!": Ist Kernfusion

eine Energiequelle der Zukunft? (21 S.)

- PDF

Wiss. Dienste Bundestag: Kernfusion – Finanzierung und Prognosen (18 S.)

- PDF Aktionsplan des BMFTR: Deutschland auf dem Weg zum

Fusionskraftwerk (12 S.)

- PDF

Förderprogramm Fusion 2040 – Forschung auf dem Weg zum Fusionskraftwerk

(49 S.)